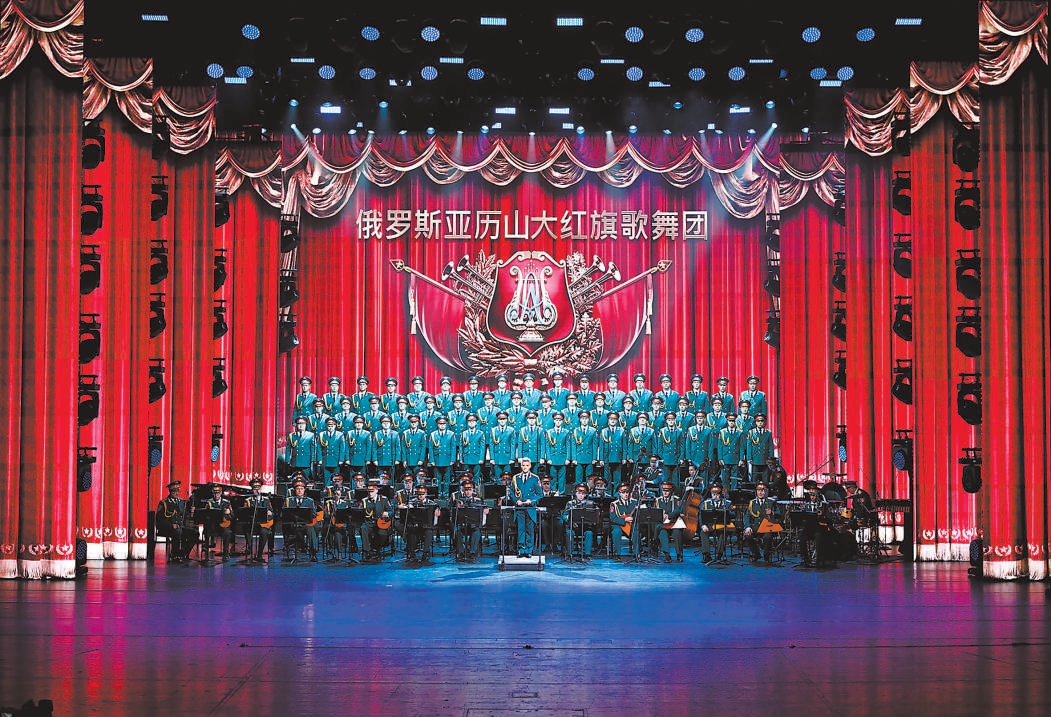

9月4日起,俄罗斯亚历山大红旗歌舞团在国家大剧院连续“驻场”,4天6场“胜利之歌”音乐会展现出这支“戎装艺术劲旅”的深厚功底,更以一次次台上台下的默契合唱见证了中俄两国人民的深厚情谊。

9月6日晚,“胜利之歌”音乐会经由国家大剧院舞台艺术“第二现场”,在北京、西藏、新疆、内蒙古、海南等全国多个省(区、市)的30余家剧院和近百家影院进行直播。借助“4K超高清+5.1环绕声技术”,无论是身处椰林海岛还是雪域高原,观众均可沉浸式欣赏世界顶级歌舞团带来的精湛表演。

国家大剧院导播间里,工作人员密切关注镜头画面。 北京日报记者 方非 摄

俄罗斯亚历山大红旗歌舞团在国家大剧院连续演出6场“胜利之歌”音乐会。刘方 摄

舞台上下 经典旋律带动全场大合唱

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,俄罗斯亚历山大红旗歌舞团与世界反法西斯战争渊源密切。1928年,依托苏联红军的军乐传统,亚历山大红旗歌舞团(以下简称红旗歌舞团)应运而生,自诞生之初便确立“为战士而歌,为胜利而舞”的主旨。1941年,歌舞团创始人、作曲家亚历山大·瓦西里耶维奇·亚历山德罗夫创作《神圣的战争》,在苏联卫国战争中,《神圣的战争》传唱在前线,激励无数苏联人民为国奋战到底,至今仍是红旗歌舞团每场演出的保留曲目。

从浩荡雄浑的《坚不可摧的传奇》《神圣的战争》,到轻盈曼妙的《红莓花儿开》《卡林卡》,从充满情怀的《喀秋莎》《莫斯科郊外的晚上》,到家喻户晓的《我是一个兵》《我爱你,中国》……红旗歌舞团在京的6场演出以多种形式编排了超70首作品。在团长、艺术总监根纳季·萨切纽克的带领下,合唱团、舞蹈团、乐团携手十余位国宝级歌唱家轮番亮相。

俄罗斯“人民艺术家”瓦基姆·阿纳涅夫被称作“卡林卡先生”,几十年来,他演绎的《卡林卡》风靡全球,这次在京城舞台,他再次诠释这首代表作,温暖澄净的歌喉、自如转换的长音令人叫绝;另一位俄罗斯“人民艺术家”瓦列里·伽瓦与合唱团配合默契,带来明亮轻快、感染力十足的民歌《沿着彼得大街》……此外,舞蹈节目《哥萨克骑兵》《焦尔金就在我们中间》《水兵舞》《俄罗斯舞》热烈活泼,敏捷高超的舞步急速变换,鲜艳的民族服饰如盛放的花朵,数度将气氛推向高潮。

当《国际歌》《喀秋莎》《莫斯科郊外的晚上》的旋律响起,掌声渐渐带起节拍,贯穿歌曲始终,尽管语言不同,但台上台下汇成了合唱。“每一场在国家大剧院的演出,我们都感受着现场观众的呼吸,收获了热烈的喝彩。”根纳季·萨切纽克激动地说。为回应中国观众的喜爱,红旗歌舞团改编呈现了《游击队歌》《我是一个兵》《今天是你的生日,我的中国》等多首中国作品,6场演出中多次作为返场彩蛋的《灯火里的中国》在歌舞团内部提前进行了多轮试唱,唱得最好的女高音瓦连京娜·索洛维约娃成为舞台领唱。

第二现场 高原学子沉浸式欣赏北京演出

“我们了解红旗歌舞团在观众间的影响力和他们所能唤起的共鸣,也希望国家大剧院这个平台上呈现的最优秀的节目能被全国观众看到。”国家大剧院副院长马荣国表示。

为此,国家大剧院激活舞台艺术“第二现场”,在市委宣传部、市广电局、市经信局指导下,中国电影产业集团股份有限公司、中联超清(北京)科技有限公司协力助阵,9月6日晚的“胜利之歌”音乐会在全国多个省(区、市)的30余家剧院和近百家影院进行直播。

参与直播的剧院规模与数量再创新高,西藏自治区首次加盟“第二现场”,成为海拔最高的直播点位,在西藏大剧院、尼木县党校礼堂、当雄县黑帐篷演艺新空间,上千名观众同步观看了北京的演出。在西藏大剧院,北京西藏拉萨指挥部邀请北京拉萨实验中学的400名学生前来观演。“艺术+技术”的呈现,让高三学生米央倍感惊喜,“这场直播仿佛时空切换,我好像正坐在国家大剧院的剧场里。”

幕后筹备 奔赴各地“地毯式”评估设备

从4月19日的话剧《林则徐》,到7月19日的歌剧《费加罗的婚礼》,再到9月6日的“胜利之歌”音乐会,“第二现场”已成功进行了3次直播,不断拓展艺术门类和参演团体。

“考虑到这次新加入‘第二现场’的剧院有十多家,直播前期准备阶段,我们做了大量工作。”马荣国介绍,为确保“真直播”最大化呈现“4K超高清+5.1环绕声技术”的影音品质,技术团队对参与“第二现场”的机构进行了“地毯式”设备条件评估,奔赴全国多地完成多轮联调、联测,保证网络链路和设备稳定安全,助力优质文化资源顺利直达基层。

作为首支亮相“第二现场”的国际顶尖艺术团体,红旗歌舞团给予了版权等多方面的大力支持,不过由于歌舞团行程安排紧密,留给导播团队的准备时间相当有限。9月4日,歌舞团抵达国家大剧院彩排,导播团队先对每个作品进行单机位拍摄,再结合节目的不同特点以及现场灯光、艺术家的站位,设计详细的机位。马荣国透露,这次直播现场布设了约10个机位,两台遥控摄像机隐藏在上场口、下场口位置,专门捕捉舞台后区合唱团、乐团中每位成员的表情与精湛表演。

直播当晚,位于国家大剧院地下的导播间里,数路镜头汇总在大屏幕上,工作人员有条不紊地逐个发出指令:“现在进入正式演出,第一首作品《坚不可摧的传奇》,先是右侧合唱,然后小号起。”“《草原啊,草原》准备,开头是小号、贝斯,接着是合唱的轰鸣。”从局部到整体,事无巨细的分镜头脚本紧密贴合着作品特点与现场氛围,一一记录演出精彩时刻。精准直播配合深入浅出的导赏环节、先进的技术,“第二现场”不断赋能“北京大视听”品牌,探索超高清视听产业发展可参考、可推广的“北京样板”。(北京日报记者 高倩)