在云南漭水,有一个叫江波(化名)的小男孩,他曾是一个在语文课上沉默的少年——不会拼音、字迹歪斜,成绩在及格线徘徊。如果只看学业,他并不是传统意义上的“好”学生,但诗歌课老师杨德丽,却在他身上看到了另一种可能。

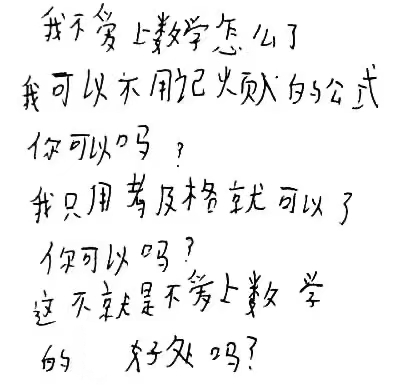

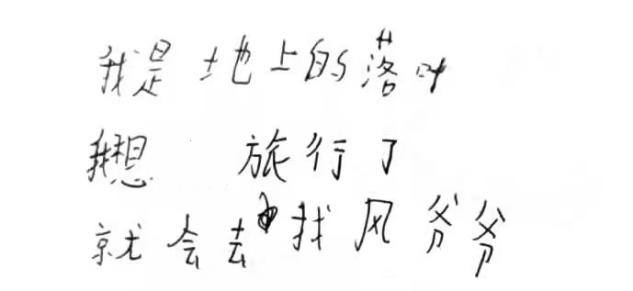

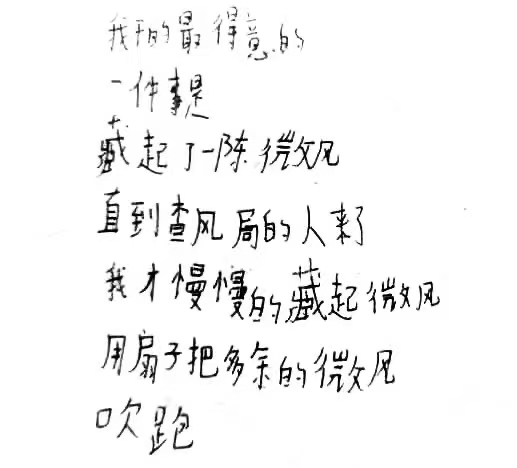

转变始于一堂诗歌课。当其他孩子犹豫着不知如何下笔时,江波却在那节课里写出了三首诗。不论在诗歌课上还是课堂之外,江波总有各种写诗的灵感:他天真地写“我不爱数学”,细腻地记录“落叶的旅行”,甚至捕捉到了“微风的踪迹”。这个孩子所有的思绪和情感都变成生动的诗句,在一页页纸上舒展、跳跃。在诗歌里,他被真诚地“看见”了——不是作为一个成绩不理想的学生,而是作为一个敏锐、柔软、充满想象力的个体。

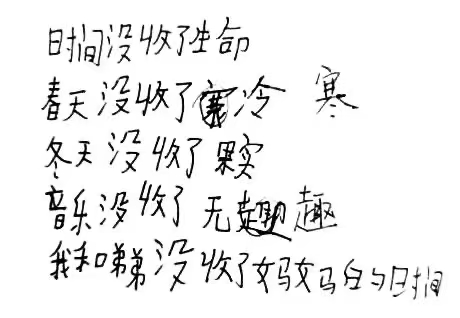

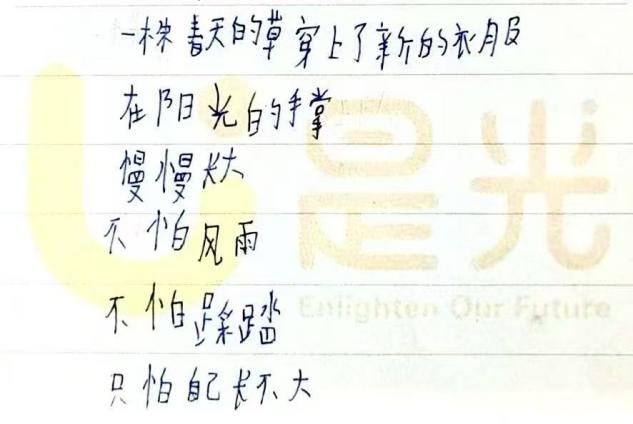

更深地“被看见”,是发生在情感层面。如同大多数乡村儿童一样,江波的父母一直在外打工。直到弟弟快出生,妈妈才回家了一阵。等弟弟大一些了,妈妈又走了。他在一首主题为“没收”的小诗里写道:“我和弟弟没收了妈妈的时间”。后来,江波又写了一首《春天的草》,在这首诗里,他想变成一个勇敢的人,不害怕风雨击打,也许这样,就可以让妈妈不那么辛苦。在一首首小诗里,一个孩子看见了母亲对自己深沉的爱。

因为“被看见”,改变悄然发生。在一首首小诗里,杨老师发现这个暖心又体贴的小男孩也有沉默的心事,同时她看到了这个男孩身上的巨大可能性,想要鼓励他抓住这个改变的契机。她向江波大力夸赞了这些诗句,鼓励他要继续写。

于是,江波开始在诗歌课上认真写字,因为“想让诗变得更美”。很快,这样的改变也出现在了他的作业上、试卷上。杨老师欣喜地描述江波的进步:上诗歌课的一年时间内,他从一个不会拼音、字迹潦草的孩子,实现了语文成绩从D到A的跨越。更重要的是,他找到了表达自我的勇气——快乐时写诗,忧愁时也写诗。他把自己坦然地在诗歌本上摊开,诗歌成了他舒展情绪、表达内心的方式。

这不是一个关于“逆袭”的故事,而是一个关于“发现”的故事——当我们愿意俯下身,认真倾听孩子的声音,便会发现,改变已经在每一行诗句里,在每一次看见中迸发。

“是光诗歌”是昆明市呈贡区是光四季诗歌青少年服务中心发起的公益项目,自2018年成立以来,始终致力于通过为三至八年级当地教师提供诗歌课程包和培训,助力乡村孩子拓宽情感表达渠道和提升心灵关注的问题。“诗歌课并非为了培养诗人,而是为了培育心灵。”这是“是光诗歌”给新申请项目的诗歌老师做培训时一直着重强调的课程理念。也许,诗歌无法改变命运,但它可以改变一个人。截至2025年3月,“是光诗歌”已经服务包含云南、贵州、湖南、广西、河南等偏远地区中小学 2910 所,已经有超过20万名乡村孩子,拥抱了人生的第一堂诗歌课。有许多像江波一样的孩子,正在诗歌里悄悄改变着。

新学年到来之际,教授诗歌课的杨老师即将调去新的学校。她常常自问:“如果没有诗歌课,那些像江波一样的孩子,是否还能被真正‘被看见’?”而她带往新岗位的,是一份坚定的信念:教育不仅是传授知识,更是要“看见”,发现每一个孩子身上的闪光点——哪怕它藏在歪斜的字迹背后、沉默的外表下。